【研究紹介】その場所ならではの土壌微生物が森林の落葉分解を進める

平尾 聡秀(森林圏生物機能生態学研究室 フォレストGX/DX協創センター・秩父演習林)

※本記事は2025年5月10日発行のニュースレターmorikara5号に掲載されます

森林にとって大切な落葉分解のプロセス

森林では、地表面に落ちた樹木の葉が土壌中の微生物に分解され、分解の過程で作られた養分を樹木が根から吸い上げて成長し、茂った葉がまた落ちて微生物に分解されるという、落葉と分解による物質循環があります。また、落葉は森林の主要な炭素プールの1つであり、例えば温帯林では森林に蓄積されている炭素の5%程度が落葉として存在しています。つまり、落葉分解は森林生態系の養分や炭素の循環速度を決定する重要なプロセスです。これまで、落葉の分解速度は主にその地域の気候(温度が高い地域で分解が速い)や落葉自体の性質(柔らかく養分豊富な葉は分解が速い)によって決まると考えられてきました。

落葉分解にもホームとアウェーがある?

しかし、落葉の分解速度には気候や落葉自体の性質では説明できない大きな変異が観察され、分解に関与する生物的要因の理解が不可欠であると考えられるようになってきました。特に、落葉を生み出す植物が育つ場所(ホーム)で他の場所(アウェー)よりも効率的に落葉が分解される、ホームフィールド・アドバンテージ(HFA)現象が、この分解速度の変異を説明する鍵になると注目されています。これは、野球やサッカーなどのスポーツで、本拠地(ホーム)が遠征先(アウェー)よりも有利なことになぞらえたものです。落葉分解のHFA現象がその場所の土壌に特有な微生物叢の活動によって引き起こされるという仮説は以前から知られていましたが、これを直接支持する証拠はありません。気候と土壌、落葉の性質という3つの条件を制御して、野外で検証を行うのは容易ではなく、これまでHFA現象と微生物叢の関係は明らかにされていませんでした。

野外実験によるホームフィールドアドバンテージ現象の検証

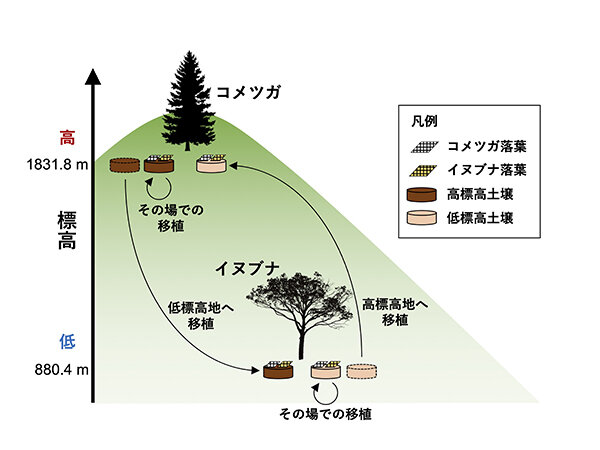

その中で、執行ら1)は、異なる標高間で土壌と落葉を入れ替えて分解速度を調べることで、気候と土壌、落葉の性質を制御して、HFA現象と微生物叢の関係を検証する着想を得ました。標高2,000 m級の山々に囲まれた秩父演習林には大きな標高差があり、高標高では針葉樹のコメツガが優占する亜高山帯林、低標高では広葉樹のイヌブナが優占する山地帯林が広がっています。そこで、高標高地と低標高地の間で土壌と落葉(コメツガ・イヌブナ)を相互に移植する野外実験を実施しました(図1)。2016年6月に、高標高と低標高の土壌コアを各18個採取し、当日中に約1,000 mの標高差を登り降りして移植を行うとともに、移植自体が影響を及ぼす可能性もあるため、同数の土壌コアを同じ標高帯にも移植しました。そして、それぞれの土壌に乾燥させたコメツガとイヌブナの落葉を埋設し、半年後・1年後・1年半後に分解率を測定しました。

図1 ホームフィールド・アドバンテージ現象と土壌微生物叢の関係を検証するための野外実験のデザイン。

落葉分解を担う微生物叢の働きには場所差がある

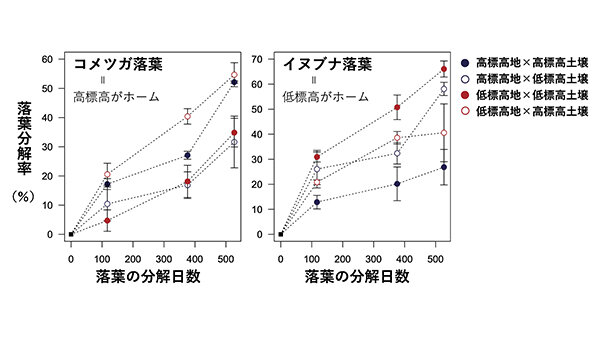

図2 移植処理ごとのコメツガとイヌブナの落葉分解率の推移。いずれの落葉も、移植後の気候によらず、それぞれの樹木が育っていた土壌で落葉分解率が高くなった。

メツガとイヌブナの落葉の分解率を、①高標高土壌を高標高地に移植したもの(高標高地×高標高土壌)、②高標高土壌を低標高地に移植したもの(低標高地×高標高土壌)、③低標高土壌を低標高地に移植したもの(低標高地×低標高土壌)、④低標高土壌を高標高地に移植したもの(高標高地×低標高土壌)の4つに分けて比較した結果、コメツガでは高標高土壌の①と②、イヌブナでは低標高土壌の③と④で分解率が高くなりました(図2)。つまり、いずれの落葉も、移植後の気候によらず、それぞれの樹木が育っていた土壌で効率的に分解されることがわかったのです。また、DNA分析の結果、それぞれの場所の土壌に特有の真菌と細菌が特定され、これらの微生物の優占度が高いほど、コメツガとイヌブナの落葉が早く分解されることも明らかになりました。一連の結果は、樹木の生育地の土壌に特有な微生物叢が落葉を効率的に分解するというHFA仮説を支持し、森林の樹木と土壌のつながりを通じた落葉-土壌微生物間の適応的な関係が、落葉分解を制御する重要なメカニズムであることを示しています。

本研究の発見は、森林の土壌撹乱が落葉-土壌微生物間の適応的な関係を乱すことで、落葉分解の進行を妨げることを示すものです。これは、土壌の健全性維持のために、場所ごとに特有な土壌微生物叢を保つことが重要であることを示唆しています。今後さらに研究を進めることで、土壌微生物叢を含めた森林管理への応用につなげることが期待されます。