100年前に生態水文学研究所で学んだ勝沼恭太郎さんの卒業論文が2025年に注目される

勝沼恭太郎さんは、東京帝国大学林学実科(後に東京農工大学のルーツの1つとなった教育組織)に所属していた学生さんです。在学中に関東大震災があり、3年生だった1924年10月以降の2~3ヶ月間、震災によって荒廃した丹沢山地の中津川流域で調査を行いました。そして、その調査をもとに、今の卒業論文に相当する「実習報告」を提出しました。この調査報告書が東京大学森林理水および砂防工学研究室(2021年度より森林生物地球科学研究室)において鈴木雅一東京大学名誉教授らにより見いだされ、地震と降雨による山腹崩壊についての現在でも注目すべき重要な内容であったことから、学会誌でその詳細が紹介されました(鈴木ほか、2025)。

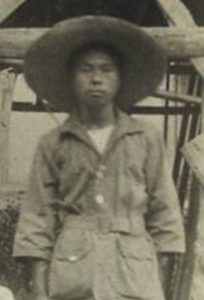

鈴木名誉教授はまた、生態水文学研究所デジタルアーカイブズ(https://electra.lib.a.u-tokyo.ac.jp/omekaS/s/eri/page/welcome)の写真の中に勝沼恭太郎さんの姿を発見しました(写真1)。この写真の撮影日である1923年9月1日は奇しくも関東大震災の当日です。愛知縣演習林(現生態水文学研究所)設立が1922年9月1日なので、この写真は愛知縣演習林設立1周年の日になんらかの記念として撮影されたものと思われます。当時東京帝国大学林学実科2年生だった勝沼恭太郎さんは愛知縣演習林を訪れていたのでしょう。そして翌年、上記の調査報告書を書くことになりました。

1923(大正12)年9月1日撮影

大学卒業後には勝沼恭太郎さんは農林省山林局(現在の林野庁に当たる組織)に所属しました。また、1932年には林學會雑誌(現日本森林学会誌)に論文「天然生ヒバ, アカマツ混淆林の構造状態並に其施業に關する一考察」を発表されていることから、大学卒業後も森林・林業の分野で活躍されたことがわかります。

写真の力はすごいもので、意思の強そうな勝沼恭太郎さんの姿からは、関東大震災による山地荒廃を目の当たりにし、その復旧のために、100年後にも再び脚光を浴びることになる調査報告を書いた青年の存在がとてもリアルに感じられます。また、関東大震災のまさにその日に何事もなかったかのように写真に写っていることから、勝沼さん自身は被災しなくてよかったな、でも家族や友人は大丈夫だったのかな、などと、想像が尽きません。

説明が遅れましたが、生態水文学研究所デジタルアーカイブズは、生態水文学研究所の倉庫の中などに眠っていた昔の写真を掘り起こしてスキャンしインターネット上で公開しているもので、貴重な過去の資料を使いやすい形でアーカイブできたと自負しています。是非一度ご覧ください。

(文章 浅野)

勝沼 恭太郎(1932)天然生ヒバ、アカマツ混淆林の構造状態並に其施業に關する一考察、林學會雑誌14(8):641-650

生態水文学研究所デジタルアーカイブズ 左 佐藤忠 右 勝沼恭太郎 十二年九月一日

https://electra.lib.a.u-tokyo.ac.jp/omekaS/s/eri/media/7453

鈴木雅一、内山豊、堀田紀文(2025)関東大震災の土砂災害報告書:勝沼恭太郎「中津川流域荒廃地調査報告」(1924)について、砂防学会誌77(5)26-34