富士癒しの森研究所について

(1)地況と気候及び気象

(2)森林の特徴

2.富士癒しの森研究所の沿革と研究

(1)富士癒しの森研究所のあゆみ

(2)歴代林長・所長

(3)「癒しの森プロジェクト」と「続・癒しの森プロジェクト」

1.富士癒しの森研究所の特徴

(1)地況と気候及び気象

本研究所は富士山麓、山中湖畔のわが国有数のリゾート地となっている山梨県南都留郡山中湖村に立地します(図-1)。 研究所へは、富士急行線富士山駅あるいはJR御殿場線御殿場駅から路線バス、東京のバスタ新宿から中央高速バスで、 いずれも「山中湖村役場前」で下車して徒歩約3分です。演習林は、山中湖畔の海抜高990mから1,060mのゆるやかな緩斜面に広がっています。 土壌は、火山性礫質未熟土であり、表富士の海洋型気候から裏富士の内陸型気候への移行地点にあり、湿度のやや高い寒冷地です。 近隣のアメダス山中観測所における過去10年(2011年〜2020年)の年平均降水量は 2,355mm、年平均気温 9.9℃、最低気温は-19.4℃です。 例年一番深い時で50〜60cmの積雪があります。

(2)森林の特徴

森林は冷温帯上部にあたります。1920年代以降に植栽されたカラマツ林が樹冠を占めつつ、亜高木〜低木層の多様な広葉樹が混交し(図-2)、 落葉広葉樹林へ移行する遷移が進んでいます。その他に、ヨーロッパトウヒ、ストローブマツ、トドマツ、アカエゾマツ、カラマツ、 ブナなどの試験林分があります。2013年までに約400種の維管束植物が確認されています。

2.富士癒しの森研究所の沿革と特徴

(1)富士癒しの森研究所のあゆみ

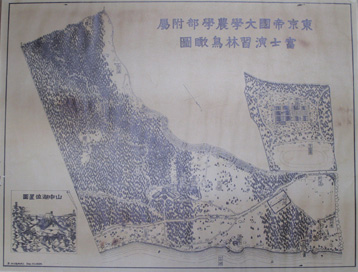

富士癒しの森研究所の起源は1925年にさかのぼります(表-1)。本研究所の前身である富士演習林は、浅間神社及び山中湖村村 民多数の協力により、その所有地 約12.3haの譲与を受け、大正14(1925)年11月に設立されました。翌大正15(1926)年には、 県有地約33.4haを借入し現在の基本形態が確立され、演習林事務所及び苗畑も同年8月に完成しました。昭和10(1935)年には、 高山植物見本園及び高山植物管理舎が建設されましたが、植物園は現存しておりません。 この当時の富士演習林の全容を描いたものと推察されるものとして、「富士演習林鳥瞰図」があります(図−3 富士演習林鳥瞰図)。 この後、昭和20年代後半には苗畑の整備が行われ、演習林内で必要な苗木の自給が可能になりました。また。昭和25(1950)年頃には、 Ⅱ林班とⅢ林班の一部にかけて樹木園が整備されました。平成3(1991)年12月には、Ⅰ林班1小班に管理棟(72平方m)が新築されました。 平成23(2011)年、第4期教育研究計画の実施を機に、「富士癒しの森研究所」へと改称しました。令和3(2021)年4月より、 研究所として2期目となる第5期教育研究計画のもとで、各種活動に取り組んでいます。

森林の整備及び試験研究関係では、まず、昭和2〜10(1927〜1935)年にかけて、Ⅰ林班を中心に約5haのカラマツの造林が行われました。 また、昭和4(1929)年には、Ⅱ林班の大正2〜3(1913〜1914)年植栽のカラマツの造林地を対象に成長測定地を設定し、継続調査が開始されました。 昭和30(1955)年には、Ⅲ林班上部に山梨県林業試験場との共同研究による寒地性樹種育林試験地が設定され、富士演習林における造林関連試験地の 中心として、今日まで継続的に研究が行われています。以後数年間にわたり、落葉広葉樹成長試験地、カラマツ系統別試験地、ヤチダモ植栽試験地など が相次いで設定されました。また、ヒノキ・スギなどの耐寒試験やモミ属樹種のカラマツ林下の樹下植栽試験などが、昭和50(1975)年ごろまで 行われていました。昭和57(1982)年には第1期試験研究計画が実施に移され、森林風致計画学関連の課題として、森林の保健休養機能に関する研究、 また、造林関連の課題として、寒地性樹種育林試験が実行されました。これらの課題を引き継ぎ、平成4(1992)年には第2期試験研究計画、平成14 (2002)年には第3期試験研究計画が実施されました。第3期計画の後半には、より一層の個性化・活性化を目指して「富士演習林マスタープラン」が作成され、 この中で「Base FACE (Forest space for Amenity, Communicational and Educational use)」として、富士演習林が目指すべき新しい保健休養林の あり方を掲げました。このBase FACE実現に向けた活動に基づき、平成23(2011)年からの第4期教育研究計画では、地域社会として保健休養林を実現する 仕組みを実現する時期にあると位置付け、保健休養林の社会的実現のための実践的なアプローチとして「癒しの森プロジェクト」に取り組みました(後述)。 令和3(2021)年4月より実施されている第5期教育研究計画では、地域や学術コミュニティとのつながり(Social Capital:社会関係資本)を活用する 「続・癒しの森プロジェクト」に取り組んでいます(後述)。

| 大正14年(1925) | 11月 | 浅間神社社有地および高村靖氏ほか144名の個人所有地の寄付申込を受ける |

| 大正14年(1925) | 11月 | 富士演習林設立 |

| 大正15年(1926) | 8月 | 演習林事務所と苗畑6ヶ所完成 |

| 大正15年(19256) | 12月 | 村民の好意と理解により部分林分収入権放棄。山梨県より県有地の貸与を受ける |

| 昭和2年(1927) -昭和10年(1935) | III林班にカラマツの植林 | |

| 昭和4年(1929) | III林班にカラマツ生長測定地を設定 | |

| 昭和10年(1935) | 3月 | 高山植物見本園と薬草園設置計画がたてられる |

| 8-11月 | 高山植物園と高山植物管理舎の建設 | |

| 昭和10年(1935)頃 | 樹木園整備始まる | |

| 昭和25年(1950)頃 | 樹木園ほぼ完成 | |

| 昭和29年(1954) | 山梨県林業試験場安藤愛次ら寒冷地樹種育苗育林試験企画 | |

| 昭和30年(1955) | 寒地性樹種育林試験開始 | |

| 昭和46年(1971) | 森林の保健休養に関する研究開始 | |

| 昭和54年(1979) | 8月 | 山中湖村に役場庁舎用の売払 |

| 昭和57年(1982) | 第1期試験研究計画実施 | |

| 平成03年(1991) | 12月 | I林班に管理事務所新築 |

| 平成04年(1992) | 第2期試験研究計画実施 | |

| 平成14年(2002) | 第3期試験研究計画実施 | |

| 平成23年(2011) | 第4期教育研究計画実施、「富士癒しの森研究所」へと改称 | |

| 令和2年(2020) | 9月 | 『東大式 癒しの森のつくり方』(築地書館)刊行 |

| 令和3年(2021) | 第5期教育研究計画実施 |

(2)歴代林長・所長

| 期間(年度) | 名前 |

|---|---|

| 大正14年 − 昭和13年 | 園部 一郎 |

| 昭和14年 − 昭和15年 | 三浦 伊八郎 |

| 昭和16年 − 昭和22年 | 吉田 正男 |

| 昭和23年 − 昭和25年 | 中村 賢太郎 |

| 昭和26年 − 昭和28年 | 島田 錦蔵 |

| 昭和29年 − 昭和30年 | 中村 賢太郎 |

| 昭和31年 − 昭和32年 | 藤林 誠 |

| 昭和33年 − 昭和34年 | 永田 竜之介 |

| 昭和35年 − 昭和38年 | 島田 錦蔵 |

| 昭和39年 − 昭和40年 | 萩原 貞夫 |

| 昭和41年 − 昭和46年 | 平井 信二 |

| 昭和47年 − 昭和48年 | 扇田 正二 |

| 昭和49年 − 昭和51年 | 朝日 正美 |

| 昭和52年 − 昭和53年 | 郷 正士 |

| 昭和54年 − 昭和62年 | 前沢 完治郎 |

| 昭和63年 − 平成01 年 | 熊谷 洋一 |

| 平成02 年 − 平成04 年 | 井出 雄二 |

| 平成05 年 − 平成07 年 | 大橋 邦夫 |

| 平成08 年 | 熊谷 洋一 |

| 平成09 年 | 八木 久義 |

| 平成10年 − 平成11年 | 石田 健 |

| 平成12年 | 仁多見 俊夫 |

| 平成13年 | 酒井 秀夫 |

| 平成14年 | 鈴木 和夫 |

| 平成15年 − 平 成21年 | 石橋 整司 |

| 平成22年 | 後藤 晋 |

| 平成23年 | 石橋 整司 |

| 平成24年−令和元年 | 浅野 友子 |

| 令和2年−令和4年 | 齋藤 暖生 |

| 令和5年− | 福井 大 |

(3)「癒しの森プロジェクト」と「続・癒しの森プロジェクト」

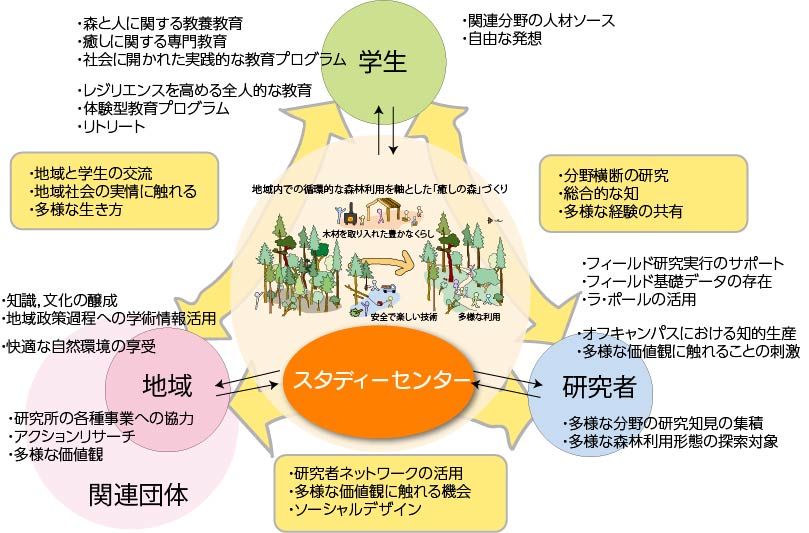

2011年、富士演習林から富士癒しの森研究所に改称する際に、研究所の活動指針として「癒しの森プロジェクト」を掲げました。 このプロジェクトは、研究所が立地する山梨県山中湖村を舞台に、地域の方々が、「癒し」を得ながら山仕事に取り組んだり、 森林からもたらされる木材などの恵みを利用して「癒し」を得ることで、地域全体の森が多くの人にとって安全で快適な環境として 整備されていく、というビジョンを描き、そのための研究・教育・社会連携活動をするというものです(図-4)。 「癒しの森プロジェクト」の背景や理念、実践例などの詳細は、書籍として公刊しましたので、 ぜひお手に取ってみてください。

2021年からは、新たな10年計画のもとで、「続・癒しの森プロジェクト」に取り組んでいます。これは、「癒しの森プロジェクト」を 継続しつつ、研究所が社会的なハブとなって、地域社会のみならず学術界を結びつけ、「癒しの森」に関する知見獲得をより発展させ、 またその社会実装をより実質的なものにしようとするものです(図-5)。