長期生態系観測プロットでは人手を加えず、自然のまま放置することによって、樹木の種類がどのように入れ替わっていくか(植生遷移)を観測しています。

樹木はタネから発芽し、日の光を浴びて成長します。しかし、発芽した環境が林の中だと、大きな木が光をさえぎるため、成長に十分な光を浴びることができません。一方、樹木の中には弱い光でも成長できる種類もいます。このような種類の木は林の中でも成長できるので、数が増えてきます。

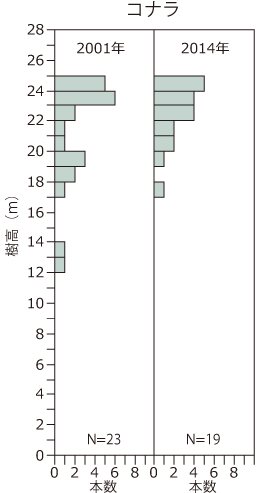

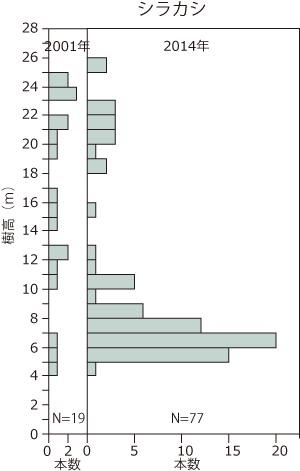

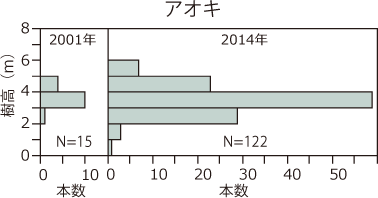

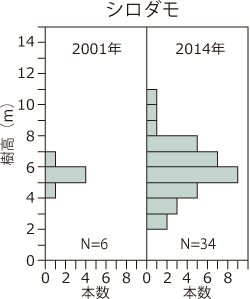

田無演習林では太さ4cm以上の樹木について、高さや本数などを測定しています。プロット内の主な樹木について、高さ別の本数をヒストグラムにしてみました。

下のグラフはコナラの樹高階分布を示しています。コナラは武蔵野雑木林を代表する落葉広葉樹です。コナラは明るい場所でないと育たないので、17m以上の高い木はありますが、それよりも小さな木は育ってきていません。 |

|

| シラカシは関東よりも暖かい場所で見られる常緑広葉樹で、関東平野に多く見られます。2001年時点ではまだ数が少ないですが、2014年では9m以下の高さの木がたくさん増えてきています。シラカシは比較的暗い環境でも育つことができるので、タネから育った若木が林の中でも大きく成長しているのです。(高さ4m以下の木がないのは、太さが4cm未満なので数えていないからです。実際には4m以下にも木はあります。) |

|

| 他には、弱い光でも育つことのできるアオキやシロダモといった常緑低木が増えてきています。 |

|

| 森林では、樹木が大きく育つにともなって、その下の環境は暗くなっていきます。そのため、明るい環境でしか育たない樹木は成長できず、暗い環境でも育つことのできる樹木が増えてきます。やがて、50~100年もすると、明るい環境を好む大きな木も枯れ、暗い環境で育つ木が森の上層を占めることになります。 |