新宮式木登器を使って10mまで登りながら、2m間隔で幹の太さを測りました。

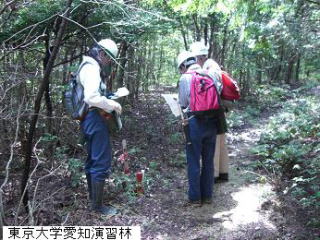

36. 複層林調査

|

|

| 3/28-29 複層林調査地の毎木調査を行いました。 胸高直径、樹高、樹冠投影図などの調査のほか、 新宮式木登器を使って10mまで登りながら、2m間隔で幹の太さを測りました。 |

|

35. 新居試験地 マツ枯木処理システムのデモンストレーション

|

|

| 3/13 丸順エンジニアリング株式会社と共同で開発中のマツ枯木処理システムについて、42名の見学者 が見守る中、デモンストレーションを行いました。 18mまで届く移動式集材機「スーパーロングリーチマン」で枯死木を引き寄せ、チェーンソーで玉切りし、 E-チョッパーでチッパーに入れてチップ化処理するという工程を見ていただきました。 |

|

34. 新居試験地での広葉樹植栽試験

|

|

| 3/7-8 の二日間で、新居試験地の広葉樹植栽を行いました。植栽は愛知演習林から3名と、千葉演習林 から4名の職員に協力していただき行いました。 |

|

33. 新居試験地での広葉樹植栽試験の準備

|

2/28 新居試験地で行う広葉樹植栽試験に向けて植えるため の準備を行ってきました。 この試験により、植栽初期の活着率、下刈りなどの手入れの 要・不要、その後の成長経過などを明らかにしていきます。 植栽は3/7-8に行います。 |

32. 東京大学産業医・梅影先生視察

|

2/19 東京大学産業医の梅景先生が愛知演習林を 視察にみえました。 愛知演習林の施設内を視察し、職場環境に危険や注意箇所 がないか、御指導いただきました。 また、ハチに刺されたときのアレルギーについてお話していた だきました(左写真)。 |

31. 地拵え

|

2/7 立木処分した皆伐地(0.2ha)の地拵えを行いました。 地拵えは重労働ですが、協力して無事終わりました。 |

30. スギ間伐試験地の間伐

|

|

| 2/1 スギ間伐試験地の3回目の間伐を行いました。 本試験地は1986年に設定されたもので、立木密度、間伐方法、選木方法の異なる計13の小区画から なっています。 今回はそのうち10小区画で間伐を実行します。 |

|

29. 間伐木の選木

|

|

| 1/26 間伐を予定している60林班い1 ヒノキ林 (56年生)の間伐木の仮選木を行ってきました。 今日は本数間伐率25%を目安に仮に選木・マーキ ングし、後日間伐木を決めながら調査します。 |

1/31 先日、仮選木した結果から数量を調整して間伐 木を決めながら測定とナンバリング調査を行いました。 |

28. 新居町と共催の公開講座の準備

|

|

| 1/16 新居町と共催の公開講座「海岸林を歩こう、植えよう」(1/27開催)の準備をしました。 午前中はクイズ・オリエンテーリング、午後は千葉演習林で養苗したクスノキと抵抗性アカマツを植栽 します。 左写真 : 樹高当てクイズのために、マツの高さを測っているところ。 右写真 : クスノキと抵抗性アカマツの植栽場所を示す竹杭と客土。 |

|

27. 猿投山は雪化粧

|

|

| 1/9 猿投山に雨量データの回収に行ってきました。 1/6-7に降った雪でとても綺麗でした。 仕事はいつもより足元を注意しなくてはならず、ゆっくり一周してきました。 |

|

26. 地中温度センサーの交換

|

12/25 東山気象観測地点の地中温度センサーを 交換しました。 地中温度は0cm(地表面)、5cm、10cm、20cm、50cm、 100cm、200cmをそれぞれ5分間隔で測定しています。 |

25. 構内清掃

|

|

| 12/19 五位塚事務所 構内の見本木の落葉がだいたい終わったので、年末恒例の構内清掃を行いました。 皆さんの職場の大掃除はいつですか? |

|

24. 新居試験地 植栽予定地の刈払いと地拵え

|

|

| 12/6 新居試験地に今冬に木を植える予定の場所の大型草本などの刈払いと、それらを整理して植えやすく する地拵えに行きました。 作業中に地中に作られたオオスズメバチの巣の入口を発見しました。 |

|

|

|

| 私たちが巣に気付くと、一匹のオオスズメバチが出て来ましたが、寒いせいか動きが悪く、飛ぶことも出来ま せんでした。 危ないのでハチノックで巣を撃退し、注意喚起のため周りをビニールテープで囲っておきました。 まだまだ油断ならないようです。 |

|

23. 普通救命講習

|

|

| 11/28 瀬戸市消防署から講師を招き、普通救命講習を行いました。 心肺蘇生法とAEDの講習を受け、とても勉強になりました。 |

|

22. 公開講座 変更コースの安全確認

|

|

|

11/21 11/23に公開講座を予定していますが、天候が 崩れる予報となっていますので、その場合の変更コース の安全確認を行ってきました。 こちらのコースからも紅葉が美しく見え、とても良い状態 になっています。 写真 : 左上・猿投山、右上・猿投山の反対側の山 左・白砂を踏む尾根道 |

21. 公開講座 コースの安全確認

|

11/17 11/23に行う、公開講座のコースの安全確認と、 管理歩道の手入れを行ってきました。 急坂や落葉で滑りやすくなっており、参加者に十分な 配慮が必要であることを確認しながら、枯れ木の除去や ロープ張り、道幅の確保を行ってきました。 左写真は11/17の猿投山山頂からの紅葉の様子です。 例年より若干紅葉が遅れているようです。 あと6日で、どれだけ紅葉が進むか、楽しみです。 |

20. 東山量水観測

|

|

| 11/10 東山量水堰に観測機器の見回りに行ってきました。 溜まった水に秋の空が映り、とても綺麗でした。 また歩道には落ち葉が積もり始め、秋の深まりが感じられました。 |

|

19. 新居試験地 今年の松材線虫病被害木調査

|

10/30, 31新居試験地で今年、松材線虫病により枯死した被害木の調査を開始しました。 調査は被害木全ての胸高直径と樹高を記録し、番号札と目印のテープを巻く作業です。 松材線虫病により枯死した被害木の樹皮の下には、マツノマダラカミキリの幼虫が入っており、これらが羽化する来年5月までに被害木を処理する必要があります。 もし処理しないと、羽化したマツノマダラカミキリの成虫が、まだ生きているクロマツに病気を引き起こすマツノザイセンチュウという線虫を運んび、その年の内にクロマツを枯らしてしまうからです。 幸い、今年の被害木は昨年よりは少ないようです。 |

18. 第55回日本森林学会 中部支部大会

|

10/14 富山県民会館で第55回日本森林学会 中部支部大会が行われ、 愛知演習林の職員による発表が2件ありました。 「児童期における自然体験学習は何をもたらすか −愛知県犬山市の小学校のアンケート結果から−」 「東京大学愛知演習林スギ間伐試験地における 最近20年間の成長経過」 また東京大学樹芸研究所からも1件の発表(愛知演習林職員 1名が連名)がありました[左写真]。 「南伊豆地方におけるシジュウカラ科の巣箱利用」 |

17. 白坂量水堰、今年2度目の砂出し

|

|

| 10/12 白坂量水堰、今年2度目の砂出しを行いました。左が量水堰内の水を抜いているところ、 右が砂出し作業を終えたところです。 いつもは流水と一緒に砂を流しだすのですが、今回は上流からの水量が少なく思ったように砂を出せず、 体力的に大変でした。 |

|

16. 愛知演習林の新しい概要 完成

|

|

| 10/10 愛知演習林の新しい概要が完成しました。 これから愛知演習林を訪れる予定の皆さん、たのしみにして下さい。 |

|

15. 新居試験地調査

|

|

| 9/21 新居試験地の松材線虫病による被害跡地を細かく把握するため、測量を開始しました。 左の写真が測量の様子で、白いのが距離を測る"検縄"です。 右は松材線虫病被害木を砕いたチップから出てきたキノコです。たくさん生えてきていました。 |

|

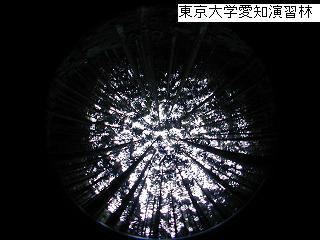

14. スギ間伐試験地の調査

|

|

| 9/15 秋雨の合間を縫って、スギ間伐試験地の毎木調査と、全天写真(右写真)の撮影に行って来ました。 調査した成果は10/14に日本森林学会・中部支部会大会で発表します。 |

|

13. 境界調査

|

|

| 8/22 演習林と国有林との境界を、森林管理事務所の方たちと確認しました。 | |

12. 立木調査、苗畑除草

|

|

| 8/3 今日は木の太さと高さを調べる立木調査に行ってきました。思ったより本数が多く、時間がかかりました。 そのころ苗畑では挿木苗床の除草作業が行われていました。夏本番・炎天下ですので、ビーチパラソルを使って熱射病に気をつけて作業しています。 |

|

11. 新居試験地 マツ類植栽試験地 下刈り

| 7/25 新居試験地 マツ類植栽試験地の下刈り作業を行いました。 昨日までの梅雨空が嘘のような快晴となり、暑さの厳しい中での作業になりました。 |

|

10. 測量実習予定線の踏査と、スギ、ヒノキ人工林の除伐作業。

| 7/13 測量実習予定線の踏査と安全確認をしてきました(左写真)。ヤブのきつい所にはテープを張って おいて、後日刈り払いに行く予定です。 右写真は現在除伐作業中のスギ、ヒノキ人工林です。蒸し暑 い中での大変な作業ですが、作業後は写真のようにきれいな林になります。作業に当たられている皆 さんに感謝!!!。 |

|

9. 新居試験地の現地視察

|

|

| 7/4 山本研究部長、鎌田助教授が新居試験地にお見えになり、現地視察を行いました(左写真)。 また2000年に植栽した千葉演習林産の材線虫病抵抗性アカマツの生育状況を確認しました(右写真)。 大きいものは樹高4mを超えており、順調に生育していました。 |

|

8. 白坂量水観測堰堤の土砂排出作業

|

|

| 6/21 白坂量水観測堰堤の土砂排出作業を行いました。 上の写真は作業前の状態です。 まずは堰堤の右下から排水しています。 |

上の写真が6/26に撮影したものです。 |

|

|

| 作業前に溜まっていた土砂量を測量により図りました。 作業後にも測り、その差から土砂量を推定します。 |

土砂の排出は、水の勢いで砂を流しだす方法です。 人力なので大変でした。 |

7. 収穫調査

|

|

| 6/1 ヒノキ人工林で収穫のための毎木調査を行いました。 番号札をつけて太さと樹高を測り(左写真)、それらを記録(写真右)しました。 |

|

6. ヒノキの挿し木による苗木づくり

|

|

|

| 5/22 ヒノキの挿し木による苗木づくりを行いました。 まず家系が分かっているヒノキの枝先を高枝ハサミを使って採取します(左写真)。 次に採ってきた枝先を20cm程に切りそろえ、土に挿す側を尖らせるように刃物で削ります(中写真)。 最後に土に挿す側に発根促進剤(オキシベロン)を塗り、鹿沼土の挿床に挿していきます(右写真)。 うまく発根するためには、水分や日当たりの管理などこれからの養生が大切です。 |

||

5. 新居試験地 マツ枯被害木燻蒸シートの除去

|

|

| 5/14 新居試験地で昨年行ったマツノザイセンチュウ病被害木の燻蒸処理に使ったビニールシートの除去を行いました(左上)。 なお右上の写真は機械を使ったマツノザイセンチュウ病被害木のチップ化処理の様子です。 |

|

4. 東山量水堰堤の見回り

|

|

| 5/9東山量水堰堤の見回りに行ってきました。先日の雨により増水しており(左)、越流部にゴミが引っかかっていたので除去してきました。 コナラの芽吹きが始まり薄緑に見え、スギの緑との違いがはっきりしていて、途中の林道からモザイク状更新の様子(右)が良く見ることができました。 |

|

3. 新居試験地

|

|

| 4/27 新居試験地へ行きマツノザイセンチュウ病被害木の処理状況の確認と、新居町と今年度の管理打ち合わせをしてきました。 右は昨年植えたクロマツとアカマツで、順調に活着し生育しています。 | |

|

|

| 4/24 白坂苗畑でヒノキ苗木の床替え作業(根を切って植替える作業、細かい根の発生を促します)をしています。 | 4/24 赤津宿泊施設の耐震補強工事が始まっています。 |

|

|

||

|

|||